were Catherine O'Hara as the titular actress on the Brooke Shields Show (see if you can recognize who plays Brooke's mother); the feminism parody Only For Women (utterly unfilmable in the 21st century); and O'Hara in the Ingmar Bergman parody, Whispers of the Wolf (1:30-6:56). (I never forgot Count Floyd's line, "Alright, it wasn't scary!" and "WE ARE WOMEN! WE ARE ONE!", as well as Brooke's line, "Tip! That's a really stupid name! Do you mind if I call you Tip Toenail?")

were Catherine O'Hara as the titular actress on the Brooke Shields Show (see if you can recognize who plays Brooke's mother); the feminism parody Only For Women (utterly unfilmable in the 21st century); and O'Hara in the Ingmar Bergman parody, Whispers of the Wolf (1:30-6:56). (I never forgot Count Floyd's line, "Alright, it wasn't scary!" and "WE ARE WOMEN! WE ARE ONE!", as well as Brooke's line, "Tip! That's a really stupid name! Do you mind if I call you Tip Toenail?")Friday, January 30, 2026

RIP Catherine O'Hara, Doyenne of SCTV (HER FUNNIEST SKETCHES ON VIDEO including one that could never be filmed today)

were Catherine O'Hara as the titular actress on the Brooke Shields Show (see if you can recognize who plays Brooke's mother); the feminism parody Only For Women (utterly unfilmable in the 21st century); and O'Hara in the Ingmar Bergman parody, Whispers of the Wolf (1:30-6:56). (I never forgot Count Floyd's line, "Alright, it wasn't scary!" and "WE ARE WOMEN! WE ARE ONE!", as well as Brooke's line, "Tip! That's a really stupid name! Do you mind if I call you Tip Toenail?")

were Catherine O'Hara as the titular actress on the Brooke Shields Show (see if you can recognize who plays Brooke's mother); the feminism parody Only For Women (utterly unfilmable in the 21st century); and O'Hara in the Ingmar Bergman parody, Whispers of the Wolf (1:30-6:56). (I never forgot Count Floyd's line, "Alright, it wasn't scary!" and "WE ARE WOMEN! WE ARE ONE!", as well as Brooke's line, "Tip! That's a really stupid name! Do you mind if I call you Tip Toenail?")Widespread failure across nearly every level of leadership in Minnesota: Public programs fraud on the scale we see today— of which Ilhan Omar is Somali Fraud Exhibit A—indicates a leadership class that has either forgotten or no longer takes seriously the idea that public office is a public trust

Minnesota Fifth District U.S. Representative Ilhan Omar and three major trials in Minnesota involving Somali defendants." (Thanks for the Instalink, Sarah.) Read the excerpts below or read the whole thing.

Minnesota Fifth District U.S. Representative Ilhan Omar and three major trials in Minnesota involving Somali defendants." (Thanks for the Instalink, Sarah.) Read the excerpts below or read the whole thing.The massive public programs fraud committed almost entirely by Somali perpetrators has recently exploded in the national news. The controversy is centered in Minnesota, where the amount of money bilked from American taxpayers could prove to be as high as $9 billion. But the scandal is spreading to other states as well.

… Long known for having a largely Scandinavian population, Minnesota is now home to the largest Somali population in North America, numbering roughly 100,000, most of whom are congregated in the Twin Cities metropolitan area. The seeds of this community were planted in the early 1990s, when the State Department directed thousands of refugees from Somalia’s civil war to Minnesota. Except for a dip in 2008, the immigration of Somalis into Minnesota has continued unabated, augmented by Somalis arriving from other states. The latter likely has to do with Minnesota’s generous welfare and charity policies. As Professor Ahmed Samatar of Saint Paul’s Macalester College was quoted as saying in a 2015 Washington Times story, Minnesota is “the closest thing in the United States to a true social democratic state.”

The massive fraud currently in the news was not the first controversy surrounding the Somali immigrant community. Around 2015, it proved to be a fertile source of ISIS recruits. … Of ten Minnesota Somalis charged with seeking to join ISIS in Syria, six pleaded guilty and three were convicted at trial in June 2016.

During the trial of the three Somalis who contested the charges, it became clear, primarily from recordings introduced into evidence, that although they gave the outward appearance of American assimilation, they hated America. They took advantage of educational and employment opportunities and moved into and out of the workforce at will. At one time, all three worked at a UPS facility in a leafy Saint Paul suburb, where they enjoyed watching ISIS videos of beheadings during their breaks.

Foreshadowing the fraud scandals of today, the Somalis involved in terrorism showed themselves to be sophisticated in their creative use of social welfare benefits. Two of four Somali ISIS recruits intercepted at New York’s JFK airport while en route to Syria had used federal financial aid funds to pay for their travel. One financed his planned trip to Syria with a $5,000 debit card withdrawal on his student loan account.

In the decade since, the controversy over terrorist recruitment of Somalis has receded and the Somali abuse of social welfare programs has proliferated.

Child Care Fraud

The defrauding of Minnesota’s Child Care Assistance Program for day care services, although brought dramatically to national attention by Nick Shirley in late December, goes back more than ten years. Jeff Baillon, a Twin Cities TV reporter, reported on day care frauds in 2013 and 2015. A year ago this month Jay Kolls, another local reporter, went to two of the ten sites Shirley visited and reported that one of them was guilty of 95 violations—including “no records for 16 children”—between 2019 and 2023. But taxpayer funds continued to flow to these programs.

… Minnesota’s Office of the Legislative Auditor issued a detailed report on child care fraud in 2019. On the question of how much had been stolen, the report restricted itself to amounts established in convictions. Because convictions were few and far between, that only came to between $5 million and $6 million. But the report concluded, citing the lax administration of the day care program, that the level of fraud was likely higher. Indeed! And the laxity continues. Jim Nobles, the legislative auditor at the time of the 2019 report, wrote a recent column in The Minnesota Star Tribune decrying the “permissive approach” of Minnesota’s state government that makes it “easy for fraudsters to steal” and questioning why nothing had been done over many years to “implement standard financial controls and oversight.”

Feeding Our Future Fraud

In that same Star Tribune column, Nobles wrote: “We now know that the fraud scheme used in the state’s child care program has been used frequently in other state human service programs.” A dramatic example of this is the case that has become known as the Feeding Our Future fraud.

Feeding Our Future is a nonprofit organization that served as a sponsor of sites like day care centers and restaurants that participated in two federal nutrition programs. During the peak Covid period, from April 2020 until January 2022, Feeding Our Future and its sites and their vendors found it remarkably easy to bilk these programs by filing false claims for reimbursement supported by false meal counts, fake rosters, and bogus invoices.

… It is important to note that suspected fraud was often never fully investigated because government overseers were easily scared off by absurd claims of racism—charges that continue to be leveled even today. …

Medicaid Fraud

The Feeding Our Future fraud cases opened a window on scams involving several Minnesota Medicaid programs. After the FBI executed search warrants in one such case in July of last year, then-Acting United States Attorney Joe Thompson—who until very recently was leading both the Feeding Our Future and the Medicaid fraud prosecutions—called a press conference in September to announce criminal charges against the first eight Medicaid fraud defendants, all of whom are Somali.

… Uncovering fraud in Minnesota is like playing with Russian nesting dolls. “Many of the owners of [the involved HSS] companies,” Thompson said, “had one or more other companies through which they billed other Medicaid programs such as the [Early Intensive Developmental and Behavioral Intervention] program, the Adult Rehabilitative Mental Health Services program, the Integrated Community Support program, the Community Access for Disability Inclusion program, [Personal Care Assistance] services, and other Medicaid-waivered services.” The details of these cases were almost incidental to Thompson’s main point—that “Minnesota is drowning in fraud.”

“It feels never-ending,” Thompson said. “I have spent my career as a fraud prosecutor and the depth of fraud in Minnesota takes my breath away.”

On December 18 of last year, Thompson called another press conference to announce charges against six more defendants in connection with Minnesota’s Medicaid programs. The new cases involved allegedly fraudulent claims in programs for housing, autism services, and assistance for disabled adults seeking to live independently. “Every day we look under a rock and find a new $50 million fraud scheme,” Thompson said.

The total amount of money disbursed through these programs since 2018 is $18 billion. Based on his ongoing investigations, Thompson estimated that as much as half that amount—$9 billion!—may have been paid out on fraudulent claims. “The magnitude cannot be overstated,” Thompson said. “What we see in Minnesota is not a handful of bad actors committing crimes. It’s a staggering, industrial-scale fraud.” Four of the six defendants charged in December are Minnesotan Somalis, and those involved in the uncharged cases under investigation are almost entirely Somali.

Political Responsibility

Two defendants from Philadelphia, Anthony Waddell Jefferson and Lester Brown, undertook what Thompson called “fraud tourism.” Having heard that Minnesota’s HSS program presented an easy mark, they set up in Minnesota to become fraudulent service providers. One wonders how word of this was able to make its way to Philadelphia but not to the State Capitol in Saint Paul, where the people’s elected officials are charged with protecting the public interest.

In a Star Tribune interview, Thompson cast the net widely in terms of responsibility: “This fraud crisis didn’t come out of nowhere. It’s the result of widespread failure across nearly every level of leadership in Minnesota: Politicians who turned a blind eye. Agencies that failed to act. Prosecutors and law enforcement who didn’t push hard enough. Reporters who ignored the story. Community leaders who stayed silent. And a public that wanted to believe it couldn’t happen here.”

Partly because it’s a problem that the people can solve directly, I would focus on the politicians. Three in particular.

The first is Governor Tim Walz. … Walz will never live down the frauds committed on the agencies under his jurisdiction.

The second is Attorney General Ellison … Like Walz, Ellison continues to refuse to sit for an interview with a serious reporter to answer questions about what he knew about the fraud and when he knew it. Nor has anyone in the mainstream media made an issue of that fact, which is a scandal in its own right.

The third is U.S. Representative Ilhan Omar. Even if we leave aside the fact that she immigrated to the U.S. as a fraudulent member of the Omar family and later married her biological brother in her own Elmi family for further fraudulent purposes, we could still fairly describe her as Somali Fraud Exhibit A. She sponsored the MEALS Act that facilitated the Feeding Our Future fraud, and her congressional district served as its epicenter. She was a friend of Salim Said, Aimee Bock’s co-defendant in the second Feeding Our Future trial. She filmed a promotional video at Said’s restaurant that was introduced by Said’s lawyer at trial, although it actually served to support the charges against Said. Yet despite these facts, Omar claims to have known nothing about the fraud.

***

Public programs fraud on the scale we see today in Minnesota—and to a lesser degree (so far at least) in other states—indicates a leadership class that has either forgotten or no longer takes seriously the idea that public office is a public trust. What more fitting time could there be than the 250th anniversary year of the Declaration of Independence to restore the moral power of that idea in irresponsible state governments like that of Minnesota?

Wednesday, January 28, 2026

Word of the Day: GIMMIGRANT

They are not just white liberals, they are scheming democratic operators who want to gather votes from undocumented gimmigrants!

Kudos to Barry for inventing an awesome new word:

Gimmigrant!

(Which spelling do you prefer, dear reader? Gimmigrant or Gimmegrant?)

Sunday, January 25, 2026

Law Enforcement Officers and Police Shootings: Try Comparing Those of January 6 to Those in Minnesota

The MSM's Treatment of the January 6 Police Forces and of the Victims That Day

One aspect about the January 6 Protest that has not been popularized enough is the extent to which the claim that half a dozen policemen died that day turns out to be utterly preposterous.

Both Joe Biden and Hakeem Jeffries held speeches during the former's term in which the occupant of the White House and the House minority leader stated that five Capitol policemen were killed on January 6, 2021 and Hakeem Jeffries having family members solemnly come up and read the names of "the officers who are no longer with us."

But just think — the obvious questions arises: among all the protesters who were prosecuted (persecuted?) and jailed during the next four years, where were the murder cases? Why wasn't any of them charged with murder? Why has nobody seen any murder trials (five? more?)? Why do we know about all the members of the "mob" rioting at the Capitol but nothing about the people involved in the far worse problem of assassination? (Thanks for the Instalinks, Ed and Sarah.)

The Left cares nothing about individuals — see Mamdani — it always reverts to collectivism, in this case to collective guilt, such as the conservatives of the entire state of Texas all sharing the blame for the assassination of President Kennedy in Dallas (whose killer, by the way, was a Soviet-admiring communist).

|

| Ashli Babbitt's mother at CPAC in 2023 |

"We are firmly on the side of the Democrats in this matter. As you know, the GOP is known as the party of law and order and we Republicans have always stood firmly behind the boys in blue. We want to help in any way we can and we should like, therefore, to have the exact names of the policemen martyred and (as far as possible) the exact times of the afternoon of January 6 in which they were killed, as well as the videos thereof. Most of all, we demand the name of the killer(s) of each of these five men, in order to prosecute these murderers to the full extent of the law. Indeed, we are determined to demand the death penalty in every case."

Of course, while we know the names of the five law officers who are dead, nobody can determine at what time they died on January 6 or who killed them on January 6, for the obvious reason that not a single one of them died on January 6 or was murdered on January 6 or on any other day.

Some of them died weeks, if not months, later, and all died of unrelated causes (the one who died earliest, Officer Brian Sicknick, was from two strokes the following day). (Of course you could claim that the suicides of Howard Liebengood, Jeffrey Smith, Kyle DeFreytag, and Gunther Hashida was caused by depression due to the January 6 riot, in which case some of us will ungraciously retort that such a person should perhaps not have belonged in the police business in the first place.)

Meanwhile, not a tear is shed by the Left for Ashli Babbitt, whose name indeed is dragged through the mud and whose death is deemed to be nothing but her own fault — if not outright mocked — by leftists galore. (See also Charlie Kirk, Andrew Breitbart, etc, etc, etc…)

• Related: The January 6 Protest Summarized in One Single Sentence

Intermission: The Reader's Digest's Hard Turn to Wokeness

In a passage from a book authored by "one of Reader’s Digest International Edition’s top reporters" — which shows how far left even that monthly has gone (a 10-page summary of the book was published in the November 2002 issue, just in time to influence the mid-terms of that year) — that is hardly believable, Anita Bartholomew proves that The Digest has gone full woke.

(NOTE: If you have no time for this lengthy "intermission", skip to the below the picture of the Minneapolis riots in the snow…)

Guess whose name is not mentioned anywhere in Anita Bartholomew's Drama in Real Life article about the "Siege at the Capitol": Ashli Babbitt's. Nowhere is Rosanne Boyland mentioned. They are mentioned in her book, Siege: An American Tragedy, but with such a different tone of voice than that for the brave policemen besieged by "the MAGA horde’s storming of the building" that is so eye-popping it sounds like a Babylon Bee satire.

Listen to how Ashli Babbitt is described: because she was a soldier (who ever thought, in their wildest dreams, that The Reader's Digest would come down to dissing the… United States Army?!), "most of Ashli Babbitt's adult life was training and preparation to do violence"! (How is that for an upgrade from "thank you for your service"?! What about, uh, the training and preparation of the main subject of your partisan article, then, Anita Bartholomew, i.e. … police officers?!) But it gets better (sic) — in her book, the author gives outright praise for the killing of Ashli Babbitt.

"Had a Capitol Police officer not thwarted [the violent mob's] pursuit [of escaping congressional representatives] by shooting Ashli Babbitt, how many lawmakers would they have taken down?" Isn't "taken down" a weasel word for killed — oh, but Anita didn't use the word killed!

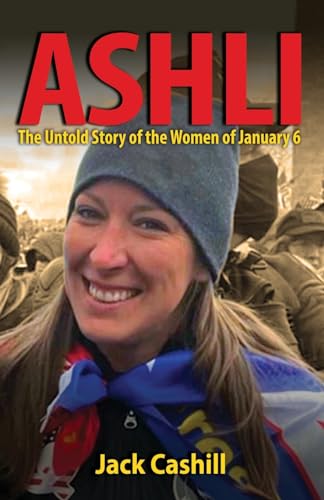

Turn to Jack Cashill, the author of Ashli: The Untold Story of the Women of January 6 (The real question is not why thousands of women went to Washington on January 6; The real question is why the rest of us did not), to set the record straight:

Turn to Jack Cashill, the author of Ashli: The Untold Story of the Women of January 6 (The real question is not why thousands of women went to Washington on January 6; The real question is why the rest of us did not), to set the record straight:

No police officers were killed or seriously injured. No members of Congress or staff were molested.

As for Rosanne Boyland, Jack Cashill addresses her case in an American Thinker article called The ‘Through Line’ from Ashli Babbitt to Donald Trump:

[Michael] Byrd was not the only cop to panic. Metropolitan Police Department officer Lila Morris beat the unconscious Rosanne Boyland repeatedly over the head with a stick. Boyland subsequently died.

But in Anita Bartholomew's book (neither Michael Byrd nor Lila Morris are mentioned in its 220 pages), Rosanne Boyland turns out to be nothing but a drug addict who "was being trampled" (by whom is, again, never clarified, but please do notice the passive voice which, beyond being passive, suggests that the protestors were, or at least may have been, responsible).

Never in my day as a fact-checker at the Reader's Digest, where I started my career, would an editor have let such a text pass, either in the book form or in the article. In my day, the article (not to mention the book) would have received a suggestion for a total "rewrite" or an outright "drop."One question Anita Bartholomew never bothers with: What is Donald Trump's view (not to mention that of his supporters, i.e., half the country) of the 2021 "riot", or more importantly, of Trump's view of the 2020 election. However, Jack Cashill makes some good points regarding the race-baiting and defaming Democrats' scare-mongering, "toxic nonsense", and "mass psychosis":

If … Michael Byrd thought he “saved countless lives” by killing Ashli Babbitt, [Thomas Crooks] may well have thought he’d save millions [in July 2024] by killing that Hitler-loving white supremacist Donald Trump.

Moreover, there is no acknowledgemt in Anita Bartholomew's article that already by August 2021, the FBI was confirming that there had not been an insurrection some seven months earlier. Did it make it into the book? From the looks of it — an author who seems as objective as Nancy Pelosi — the answer is an unqualified No.

In her outstanding book, La Guerre Culturelle, Évelyne Joslain points out (with an ever-so-pertinent rhyme in French) that "Le Siège du Capitole" i.e., is really "Le Piège du Capitole", i.e., what the left calls the "Siege at the Capitol" is really the Trap at the Capitol, in other words, entrapment at the Capitol.

Notice Anything Different About the Left's Descriptions of the Minnesota Riots?

Which brings us to the current uprisings in Minnesota (in which we are repeatedly assured by the "mostly peaceful protests" crowd that they are neither riots nor an insurrection).

Renée Good is described as nothing but a mother bringing her kid to school that day, while nobody in the MSM seems to mention that she had parked her car perpendicular in the middle of the road. Or that indeed when asked to step out of the car, she immediately hit Reverse, before lounging forward.

Think for a moment about a common traffic stop, say for speeding, whether in America, in France, in Denmark, in Greenland, in China, or anywhere else — would any policeman look at you with gentle eyes if you parked your vehicle perpendicular across the road? How about if you ignored his order to exit the car, instead setting in reverse only to bound forward?Good's intention may not have been to hit any of the law officers, but it seems straight-out denial of reality to dismiss the bodycam of Jonathan Ross which shows him being hit, or shoved if you prefer, while the ICE agent has since been described as being in hospital suffering from internal bleeding. You think that may be exaggerated? Maybe, but: how is that different to what the Left is doing with the Left's alleged victims?

Conversely, indeed, nobody seems to be worried about the health and well-being of the many thousands of law enforcement officers in Minnesota these days.Which, needless to say, seems to be par for the course when you keep describing that police force as fascistic and the Gestapo.

Related: • RIP Charlie Kirk — This Is What Is Bound to Happen When You Constantly Refer to Your Adversaries as "Fascists" and as "Threats to Democracy"

By the way, I can assure you that no member of the Gestapo, whether in an occupied country or in Germany proper, ever had to deal with thrown snowballs, deafened with whistles, and treated to a barrage of car honks. They didn't need to cover their faces, either, for the simple reason that nobody in their right mind was out in the streets getting in the faces and organizing to doxx the families of these truly fascist people. No-one was resisting — openly — not if they wanted to live. "If you protest, and you don't expect anything to happen to you," as the meme puts it, "then you never truly believed we were living under fascism."

|

| Ashli Babbitt family volunteers at CPAC in 2023 |

• Ashli Babbitt and the left's first consequence-free taste of MAGA blood: Openly calling the Orcs to man the barricades, the Left's revolutionary cosplay is headlonging into homicidal politics

How about Alex Pretti?

As PJ Media's MATT MARGOLIS points out (in The Left Doesn’t Want You to Know This About Alex Pretti, the Man the Border Patrol Shot),

Meanwhile — to restate the obvious — the protestors of January 6 did not bring any firearms to the protest. sometimes, we are told (with the utmost passion) that no no no no, this was not the case: "Oh yes, one of them did bring a gun! It was in the trunk of his car! Parked two miles away."The talking points are already circulating. Social media posts from the left keep hammering on Pretti's job as an ICU nurse, as if that somehow proves he was there with pure intentions. They are gaslighting you because they want you to believe federal agents gunned down a selfless healthcare worker for no reason.

That is not the case.

We already knew that Pretti was carrying a loaded handgun and two extra loaded magazines when he showed up at an active ICE operation targeting a violent criminal illegal immigrant. And like Good before him, Pretti wasn't some random citizen. He was part of an organized network dedicated to interfering with immigration enforcement.

And he brought a loaded gun.

… Speaking on behalf of neighbors, [Jeanne] Massey says the community is "horrified" and "furious" about Pretti's killing. "Let me be clear: we are horrified, we are furious, and we are not going to pretend this is anything but what it is - another senseless act of violence carried out by federal agents in our city," she said.

What Massey conveniently leaves out is what Pretti was doing there in the first place. He showed up at an active federal law enforcement operation carrying a loaded weapon and extra ammunition. Video footage shows Border Patrol agents attempting to disarm him before the fatal shooting.

… The left wants you to see this as federal overreach. The reality is that these networks have created a dangerous environment in which activists deliberately interfere with law enforcement operations. They track agents around the clock, follow them, confront them, and apparently sometimes show up armed. Then they act shocked when agents act in self-defense and things turn deadly.

That's like saying that one of the peasants who attacked la Bastille in 1789 had every intention of murder; Indeed, Jacques owned a pitchfork. Oui, Monsieur! Yessir, he did. Jacques had a pitchfork in the haystack in his farm in Normandy.

In his debunking of the Left's fairy tale of the January 6 melodrama, Factcheck 's D'Angelo Gore examines all the charges against the protestors:

The mob of Trump supporters protesting his 2020 election loss brutally attacked officers with many types of weapons, including flag poles, pipes, bats, bricks and pepper spray, a bipartisan Senate report said.

But guns are what a lot of leftist protesters are bringing to the streets of Minneapolis — along with, believe it or not, bombing materials.

This forces PJ Media's ERIC FLORACK to ask, How Is This Not an Insurrection?

… rule number one here seems a purely logical point. It's one that seems to be getting ignored by many: You simply do not pull a loaded gun on a federal officer doing his duty enforcing the law and expect to survive.

RELATED: • What the January 6th protest actually reveals is the criminal determination of the Democrats to establish a one-party state at whatever the cost

Thursday, January 22, 2026

"There is no reasoning with these scoundrels": During a French TV Debate on Trump's Davos Prestation, "all signs of intelligent life leave the room"

Wednesday, Isaac Barchichat was invited on TF1's Darius Rochebin talk show for an LCI debate (he appears after the 15th minute) about Donald Trump's arrival and speech in Davos, with the ROF spokesman being — again — up against most if not all of the other guests, all partly or entirely against POTUS47, who, after being qualified as an imperialist, a "gangster," and a "predator," is now said to be a Stalinist.

Wednesday, Isaac Barchichat was invited on TF1's Darius Rochebin talk show for an LCI debate (he appears after the 15th minute) about Donald Trump's arrival and speech in Davos, with the ROF spokesman being — again — up against most if not all of the other guests, all partly or entirely against POTUS47, who, after being qualified as an imperialist, a "gangster," and a "predator," is now said to be a Stalinist.

Isaac on LCI last night trying his best to talk some sense into the TDS affected panel that showed their complete disdain not only for Trump but for the USA as a whole. At the 40 minute mark they invite on Sergui Jirnov, the ex Russian spy who wants Trump impeached, and the insufferable Amy Porter who personifies your typical white Democrat woman who are the number one cause of all the lies and unrest in the USA. It goes completely off the rails as they relish in their mob-like mocking behavior and all signs of intelligent life leave the room. Bravo to Isaac for trying his best but there is no reasoning with these scoundrels.

LCI :

Le 22h Rochebin du mercredi 21 janvier 2026 - Édition spéciale : Menace, humiliation, Trump défie l'Europe Publié aujourd'hui à 0h00 Au sommaire : “Cadre d’un futur accord sur le Groenland” (Trump). Groenland, “bon deal” pour USA et… pour nous ? OTAN, la France propose un exercice au Groenland. La menace d’une intervention américaine s’éloigne ?TF1 :

Jan 22, 2026 22H Rochebin Au sommaire : “Cadre d’un futur accord sur le Groenland” (Trump). Groenland, “bon deal” pour USA et… pour nous ? OTAN, la France propose un exercice au Groenland. La menace d’une intervention américaine s’éloigne ?

Le 22h Rochebin du mercredi 21 janvier 2026 - Édition spéciale : Menace, humiliation, Trump défie l'Europe

Publié aujourd'hui à 0h00Au sommaire : “Cadre d’un futur accord sur le Groenland” (Trump). Groenland, “bon deal” pour USA et… pour nous ? OTAN, la France propose un exercice au Groenland. La menace d’une intervention américaine s’éloigne ?

ROF:

Isaac Barchichat, Spokesperson for Republicans Overseas France, will appear tonight on LCI at 22h30 to discuss President Trump at Davos. Be sure to tune in!

Isaac Barchichat, Porte-Parole des Republicans Overseas France, apparaîtra ce soir sur LCI à 22h30 pour discuter du président Trump à Davos. Assurez-vous de regarder ! @LCI @isaacbarch #Davos2026

Wednesday, January 21, 2026

French Radio: Trump's Designs on Greenland Have to Do with Fighting Back Against the Strangulation that China Has Been Waging on the Western World for the Past 20 Years

Par Jean-François Achilli avec Philippe Karsenty, Pierre-Romain Thionnet

Droits de douane : l'UE a-t-elle raison de ne pas se laisser faire ?

Droits de douane : l'UE a-t-elle raison de ne pas se laisser faire ? Débat Philippe Karsenty (Comité Trump France) x Pierre-Romain Thionnet (RN)Les invités

During His Second Term's First Year in the White House, Donald Trump Echoed Ronald Reagan in His Fight for Low Taxes and Against Bureaucracy

On the first anniversary of Donald Trump's second term, Sébastien Laye assesses the president's economic record in his interview with the L'Express weekly.

He Buried the Post-Cold War Régime, declares the French-American economist who doubles as a member of ROF (Republicans Overseas France), adding that

In the past, I have used the term "pragmatic liberalism" [in the European sense] in reference to Trumpenomics. In this respect, his economic framework remains consistent with the line of Reaganite American conservatives … : the primacy given to the market, the fight against bureaucracies, a central government reduced to the bare minimum, low and attractive taxation, and deregulation.

Sunday, January 18, 2026

In 2024, the EU Had a Surplus of 200 Billion Euros with the U.S., says Sébastien Laye; What This Means Is That the Europeans Need the Americans More than the Other Way Around

Saturday, January 17, 2026

Bombshell Revelation! Lexington Institute Explains the Exact Event Which Caused Trump 45 to Want to Acquire Greenland; ADDENDUM: Here Is What Is Wrong with Greenland's Status Quo

In a Fox News interview on Thursday, Denmark's foreign minister [finally admitted that] Trump has a point on China and Russia's threat to Greenland. Indeed, none other than the intelligence service of Denmark itself warned last year about Russian and Chinese military goals toward Greenland and Arctic.

Let's be very clear: There is only one conclusion to be drawn from this: when Danish politicians, leaders, and media outlets mocked (or demonized) Trump administration leaders while pooh-poohing American worries about the threat from China and Russia as being "delusional", they were lying. They were lying to the Americans, they were lying to the Danes (to their own people), and (perhaps insert "and/or" here) they were quite possibly lying to themselves.

The Danish politician who compared the USA to China itself, saying one was as bad as the other, is not only lying, he might be batshit bonkers. (Shades of the Cold War, when leftists tried to ridicule the threat posed by the Russians — y'know, the people who, in the words of Sting, "love their children too" — and claimed that the two superpowers "var lige dårlige", were one just as bad as the other. For decades, the Finns and especially the Swedes boasted and bragged about how their countries were non-aligned and neutral, only to suddenly decide, when Vladimir Putin invaded Ukraine, that being allied to Uncle Sam wasn't that bad anyway.) (Qujanaq for the the Instalink, Sarah…)

Here is the bombshell revelation:

it turns out that in 2017, according to the Lexington Institute's Rebecca Grant,

Greenland’s prime minister flew to Beijing and asked China to bankroll new airports, according to The Wall Street Journal. [To its credit,] Denmark stopped the deal. If anything like that happens again, Greenland will be flying a U.S. flag.

This is a bombshell revelation: Indeed, the 2017 attempt sounds like it is undoubtedly what caused Trump-45 to want to acquire Greenland in the first place. Moreover, Beijing's plans to

Put Chinese submarines in the Arctic and U.S. military bases, data centers and more are suddenly in range. The U.S. will do whatever it takes to halt that threat.

Rebecca Grant does add that Denmark [does come] through when it matters. So the Danes are not all bad — which is not a bad thing to hear.

Now, if you are leaning left (whether American, Danish, or other) and wonder what the fuss is about Beijing building airports or, as the Chinese usually do, harbors, in foreign countries a post from last year explains everything:

You Cannot Understand Trump's Greenland-Panama-Canada Declarations Unless You Recognize the Extent of the China Threat. There is not only the military threat, not excluding that of China building military bases on the tiny islands in the China Sea and, indeed, enlarging them when possible, there is also the "soft" threat, i.e., the Belt and Road Initiative (BRI).

(By the way, you should check out this blog's China / Greenland posts, notably the one from Thursday on The Donroe Doctrine and Beijing's "Polar Silk Road": Last Month, a Report by None Other than Danish Intelligence Itself Warned About the Russian and Chinese Threat to Greenland and the Arctic (some of which this present post is repeating verbatim).)

Beijing approaches a country with limited resources — mainly, but not uniquely, in Asia and Africa — and offers them very good deals with regards to investments. When the country cannot pay its bills, the offer turns out to be a Trojan Horse with Beijing taking over all or part of a city's infrastructure.

99 year lease with right of first refusal.. Denmark is guaranteed 10% of mineral rights profits. USA gets full unabridged use of land air and sea with duty to protect and defend greenland as. Sovereign territory.

𝗧𝗛𝗘 𝟭𝟵𝟱𝟭 𝗚𝗥𝗘𝗘𝗡𝗟𝗔𝗡𝗗 𝗔𝗚𝗥𝗘𝗘𝗠𝗘𝗡𝗧 — 𝗪𝗛𝗬 𝗜𝗧 𝗪𝗢𝗥𝗞𝗘𝗗, 𝗪𝗛𝗬 𝗜𝗧’𝗦 𝗡𝗢𝗧 𝗘𝗡𝗢𝗨𝗚𝗛 𝗔𝗡𝗬𝗠𝗢𝗥𝗘, 𝗔𝗡𝗗 𝗪𝗛𝗬 𝗪𝗔𝗦𝗛𝗜𝗡𝗚𝗧𝗢𝗡 𝗜𝗦 𝗧𝗛𝗜𝗡𝗞𝗜𝗡𝗚 𝗕𝗜𝗚𝗚𝗘𝗥

⠀

Let’s rewind to 1951.

The United States and Denmark signed a defense agreement over Greenland during the early Cold War.

Not a land grab.

Not colonialism.

A security pact.

⠀

𝗧𝗵𝗲 𝗱𝗲𝗮𝗹 𝘄𝗮𝘀 𝘀𝗶𝗺𝗽𝗹𝗲:

Denmark retained sovereignty.

The United States assumed responsibility for defense.

Thule Air Base became the crown jewel — America’s northernmost strategic installation.

⠀

𝗪𝗵𝘆 𝗗𝗲𝗻𝗺𝗮𝗿𝗸 𝗮𝗴𝗿𝗲𝗲𝗱 𝗶𝘀 𝗼𝗯𝘃𝗶𝗼𝘂𝘀:

Denmark couldn’t defend Greenland alone.

The Soviet Union was a real threat.

NATO needed early warning and Arctic reach.

⠀

Greenland benefited.

Infrastructure.

Jobs.

Investment.

Protection under the Western security umbrella.

⠀

America benefited even more.

Missile detection.

Radar dominance.

Arctic power projection.

A strategic bridge between North America and Europe.

⠀

That agreement did its job.

It helped win the Cold War without firing a shot.

⠀

𝗕𝘂𝘁 𝗵𝗲𝗿𝗲’𝘀 𝘁𝗵𝗲 𝘂𝗻𝗰𝗼𝗺𝗳𝗼𝗿𝘁𝗮𝗯𝗹𝗲 𝗽𝗮𝗿𝘁 𝗻𝗼𝗯𝗼𝗱𝘆 𝘄𝗮𝗻𝘁𝘀 𝘁𝗼 𝘀𝗮𝘆 𝗼𝘂𝘁 𝗹𝗼𝘂𝗱:

That 1951 agreement was built for a world that no longer exists.

⠀

Here’s a thought exercise — and this is where Washington’s head is right now.

⠀

𝗧𝗵𝗲 𝟭𝟵𝟱𝟭 𝗮𝗴𝗿𝗲𝗲𝗺𝗲𝗻𝘁 𝗮𝘀𝘀𝘂𝗺𝗲𝘀:

A single primary adversary.

Predictable missile trajectories.

Limited Arctic traffic.

Minimal great-power competition.

A cooperative host nation aligned by default.

⠀

𝗡𝗼𝗻𝗲 𝗼𝗳 𝘁𝗵𝗮𝘁 𝗶𝘀 𝘁𝗿𝘂𝗲 𝗮𝗻𝘆𝗺𝗼𝗿𝗲.

⠀

𝗧𝗼𝗱𝗮𝘆’𝘀 𝗿𝗲𝗮𝗹𝗶𝘁𝘆:

Russia is re-militarizing the Arctic.

China calls itself a 𝘯𝘦𝘢𝘳-𝘈𝘳𝘤𝘵𝘪𝘤 𝘱𝘰𝘸𝘦𝘳.

Arctic sea lanes are opening.

Rare earth minerals matter more than oil did in 1951.

Space, hypersonics, and undersea cables now define security.

⠀

𝗛𝗲𝗿𝗲’𝘀 𝘁𝗵𝗲 𝗸𝗲𝘆 𝗽𝗿𝗼𝗯𝗹𝗲𝗺 𝘄𝗶𝘁𝗵 𝘁𝗵𝗲 𝟭𝟵𝟱𝟭 𝗺𝗼𝗱𝗲𝗹:

The U.S. is responsible for defense — but doesn't control sovereign decisions.

⠀

𝗧𝗵𝗮𝘁 𝗺𝗲𝗮𝗻𝘀:

Political shifts in Denmark or Greenland can constrain U.S. action.

Foreign investment decisions can invite adversaries closer.

Permits, courts, and domestic politics can slow urgent military needs.

Defense without ownership creates friction — and friction kills response time.

⠀

Now add what we know from D.C. today.

This isn’t theory.

This is how the Pentagon, intelligence community, and defense planners think.

⠀

𝗧𝗵𝗲𝘆’𝗿𝗲 𝘄𝗮𝘁𝗰𝗵𝗶𝗻𝗴:

Chinese infrastructure probes.

Russian Arctic bases.

Mineral dependency vulnerabilities.

NATO allies struggling to keep pace.

Climate-driven access changing the map faster than treaties can keep up.

⠀

So why does ownership even enter the conversation?

Not because America wants land.

Because America wants certainty.

⠀

𝗢𝘄𝗻𝗲𝗿𝘀𝗵𝗶𝗽 𝗺𝗲𝗮𝗻𝘀:

Permanent denial of adversary influence.

Unrestricted defense posture.

Guaranteed control over critical resources.

Long-term strategic clarity instead of renewable agreements.

⠀

This isn’t about empire.

It’s about removing ambiguity in a world that punishes hesitation.

The same logic that justified the 1951 agreement now exposes its limits.

⠀

The agreement assumed stability.

Today’s world is about acceleration.

⠀

𝗔𝗻𝗱 𝗵𝗲𝗿𝗲’𝘀 𝘁𝗵𝗲 𝗽𝗮𝗿𝘁 𝗽𝗲𝗼𝗽𝗹𝗲 𝗵𝗮𝘁𝗲 𝗵𝗲𝗮𝗿𝗶𝗻𝗴:

Geography doesn’t negotiate.

Security doesn’t wait for committee votes.

Great powers plan decades ahead.

⠀

Ignoring Greenland doesn’t make America virtuous.

It makes America reactive.

History tells us how that ends.

⠀

The Arctic is the next frontier of power.

The question isn’t whether Greenland matters.

The question is whether the U.S. wants to lead — or scramble later.